LA DISTRIBUTION

DIDIER COLFS (Antonio Salieri)

DENIS CARPENTIER (Wolfgang Amadeus Mozart)

JULIE LENAIN (Constance Weber)

MICHEL PONCELET (Comte Orsini-Rosenberg)

MARC DE ROY (Johann Kilian von Strack)

JEAN-FRANÇOIS ROSSION (Baron van Swieten)

LUCAS TAVERNIER (L’Empereur d’Autriche Joseph II)

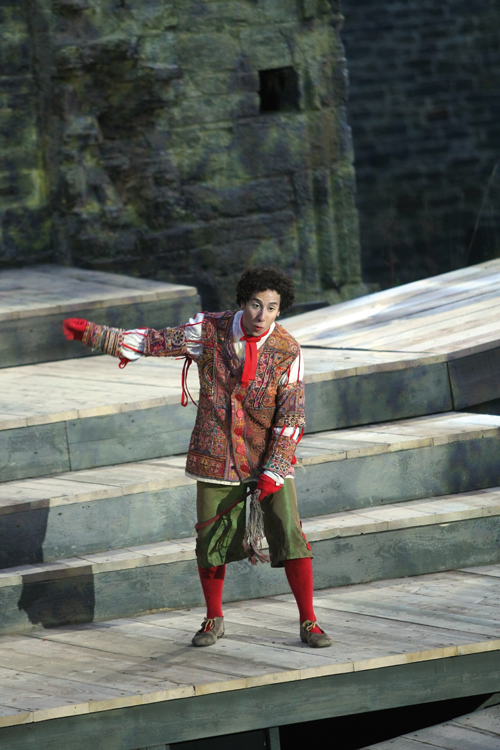

MAROINE AMIMI (Venticello)

AURELIO MERGOLA (Venticello)

CAMILLE PISTONE (Venticello)

PAULINE DISCRY (Katarina)

ANTHONY MOLINA-DIAZ (Majordome)

L’ÉQUIPE DE RÉALISATION

Mise en scène : ALEXIS GOSLAIN

Assistant à la mise en scène : NICOLAS LEGRAIN

Création des costumes et des décors peints : THIERRY BOSQUET

Adaptation et scénographiec : PATRICK de LONGRÉE

Mapping video : FRANÇOIS JAIME PREISSER

Création des lumières : CHRISTIAN STENUIT

Accessoires : THIBAUT DE COSTER & CHARLY KLEINERMANN

Chorégraphie : CATHERINE LOTTEFIER

Confection des costumes : COSTHEA

Décor sonore : LAURENT BEUMIER

Création des maquillages : VÉRONIQUE LACROIX

Régie de plateau : DAVID DETIENNE - DAVID COOLS – SAM SERAILLE

Régie lumières : CHRISTIAN STENUIT

Régie son : SYLVAIN ROBYNS – LUNA GILLET

Equipement projections : DANIEL VAN RUYSSEVELT – ADC PRODUCTION

Habilleuse : MARIANNE BRACONNIER

Stagiaire habilleuse : GWENNAËLLE DAOUST

Construction des décors : JEAN-JACQUES ALLART - FRANCIS DEBON - OLIVIER DE BONDT - DAVID DETIENNE – DENIS DEVAUX – PHILIPPE HAZÉE – SAM SERAILLE

Peintures des décors : OLIVIER WATERKEYN – MARIANNE DE WIL

Maquillages : GAËLLE AVILES – FRANÇOIS-NOÉ FLAMENT

Installation son et lumières : CHRISTIAN AIGEUR – YANN BOELS – PAULINE COLLARD - DIDIER DEWAELE – CYRIL HUBERT – JOËL VANDENBERGE – PHILIPPE VAN DERPERREN

Graphisme : DAVID-SAMUËL COURTOIS

Responsable jobistes : ROMAIN TIELEMANS

Accueil reservations : SANDRA BRENDERS

Produit par RINUS VANELSLANDER & PATRICK de LONGRÉE

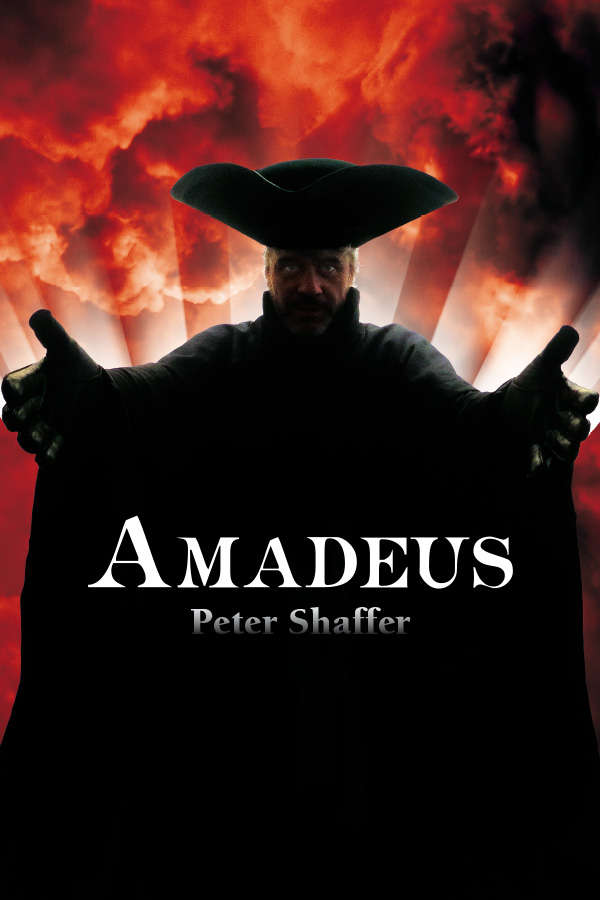

L’AUTEUR : PETER SHAFFER

Peter Shaffer est né à Liverpool, le 15 mai 1926. Auteur de théâtre anglais vivant actuellement aux Etats-Unis dont on connaît principalement les œuvres suivantes dans les pays francophones : Black Comedy, Equus et bien entendu Amadeus.

Peter Shaffer a étudié l’histoire à l’Université de Cambridge. Il travailla dans les mines de charbon du Nord, en tant qu’appelé du régiment, durant les dernières années de la deuxième guerre mondiale. Après la fin des conflits, il reprit ses études interrompues. En 1951, le BBC enregistra sa première pièce radiophonique : The Prodigal Father ; la même année, il fit ses débuts d’auteur audiovisuel sur ITV. Plusieurs de ses pièces furent diffusées par la BBC-TV. A côté de son activité d’auteur dramatique, Peter Shaffer gagne sa vie en travaillant à la New York Public Library et pour l’éditeur de musique Bosey and Hawkes.

Le premier succès théâtral de Peter Shaffer sera Five Finger Exercise en 1958 à Londres qui lui valut le « Evening Standard Drama Award ». Cette pièce fut ensuite représentée à New-York en 1960 et fut couronnée par le « New-York Drama Critics Circle Award ». Suivit alors une série de courtes pièces qui obtinrent des succès variés (The Private Ear, The Public Eye, The Merry Roostersp Panto). En 1963, il écrivit Black Comedy créée en 1965 et remporta un immense succès tant à Londres qu’à New-York. Toutefois, d’autres pièces ne reçurent qu’un accueil mitigé (comme White Liars).

Dès 1963, Peter Shaffer avait commencé à s’intéresser à l’écriture

cinématographique. Il collabora avec Peter Brook pour The Lord of the Flies ; en 1966, il scénarisa The Private Ear, sous le titre de The Pad. Vinrent ensuite Follow Me en 1971 et The Public Eye en 1972. Parallèlement au cinéma, il continua a écrire pour le théâtre avec The Royal Hunt of the Sun en 1964, The Battle of Shrivings en 1970 et, il renoua avec le succès en 1974 avec Equus à Londres qui triompha ensuite aux Etats-Unis, couronné de nombreux prix et aboutissant à la réalisation d’un film de Sidney Lumet avec Richard Burton dont Peter Shaffer se chargea de la scénarisation.

Le succès fut encore plus éclatant avec Amadeus qui relate l’étonnante relation entre le génial Mozart et le seulement talentueux Salieri. Comme pour Equus, Amadeus fut d’abord une pièce de théâtre créée avec succès en 1979 à Londres et puis à New-York ; adaptée ensuite au cinéma par l’auteur et réalisé par Milos Forma, il remporta 8 Oscars dont l’Oscar du meilleur film en 1984.

Retour au théâtre en 1985 avec Yonadab, puis Lettice and Lovage en 1987, Whom Do I Have the Honour of Addressing ? en 1990 et The Gift of the Gorgon en 1992.

En 1992, Peter Shaffer reçoit le William Inge Award pour son apport remarquable au théâtre américain. En 1994, il est professeur invité en théâtr contemporain à l’Université d’Oxford. En 2001, la reine Elizabeth II le fait chevalier.

Le lundi 6 juin 2016, alors que les répétitions du spectacle Amadeus à Villers-la-Ville ont débuté, toute l’équipe apprend le décès de Peter Shaffer en Irlande à l’âge de 90 ans. Il avait célébré ses 90 ans avec des amis et des membres de sa famille. Les funérailles ont eu lieu à Londres.

BIOGRAPHIE SUCCINTE DE W.-A. MOZART (1756 – 1791)

Né à Salzbourg le 27 janvier 1756, mort à Vienne le 5 décembre 1791, Wolfgang-Amadeus Mozart laisse une œuvre impressionnante (626 œuvres sont répertoriées dans le catalogue Köchel), qui embrasse tous les genres musicaux de son époque. Son père Leopold Mozart, (1719-1787), compositeur, est vice-maître de chapelle du prince-archevêque de Salzbourg. Il est un professeur de violon prisé.

Wolfgang est un enfant prodige. A l'âge 4 ans il aurait joué du clavicorde et à 5 improvisé des menuets. Il étudie le violon avec son père. En 1763, les Mozart font une tournée de concerts, à Munich, Augsbourg, Ulm, Mannheim, Francfort, Cologne, Aix-la-Chapelle, Bruxelles et Paris où ils séjournent 6 mois. En avril 1764, ils sont à Londres, accueillis par Johann Christian Bach, maître de chapelle de la cour. En 1766, ils sont en Hollande, puis de nouveau en France, à Lille et Paris, en Suisse, à Munich et de nouveau à Salzbourg.

En mai 1767, il a 11 ans, son oratorio Die Schuldigkeit des ersten Gebotes est joué devant l'archevêque. La même année, il compose une cantate, un offertoire, un prologue et une tragédie. En 1768, il compose deux opéras : Bastien et Bastienne et La finta semplice. En 1769, il part en Italie avec son père : Rovereto, Vérone et Mantoue, où il se produit et dirige ses œuvres. A Bologne, il rencontre le Père Martini ; il est admis à l'Accademia filarmonica. Il passe par Florence, Naples et Milan. Rencontre des musiciens et découvre leurs œuvres. A Milan il obtient des commandes de symphonies. Son opéra Mitridate, te di Ponto, est créé en décembre 1770.

En 1771, il est de retour à Salzbourg et compose Ascanio in Alba, sur un livret de Giuseppe Parini. En 1772, l'archevêque de Salzbourg meurt. Son successeur, Hieronymus Colloredo est moins favorable à Mozart. La même année, ce dernier accomplit son troisième voyage à Milan pour la création de son opéra Lucio Silla, qui est un échec. Il rencontre le compositeur Giovanni Paisiello.

Jusqu'en 1777, il séjourne à Salzbourg et fait quelques courts voyages à Vienne, où il rencontre Haydn. Le 13 janvier 1775, il créé son opéra bouffe, La Finta Giardiniera à Munich qui est un succès, et l'année suivante Il Re pastore à Salzbourg.

En août 1777, il quitte Salzbourg après avoir démissionné de sa charge de Maître de chapelle de l'archevêque de Salzbourg. Accompagné de sa mère, il voyage et séjourne à Munich, Augsbourg, Mannheim. Il séjourne à Paris. Sa mère meurt le 3 juillet 1778. Sa Symphonie Parisienne (K. 297) est un succès.

Il retourne à Salzbourg et prend le poste d'organiste de la cour et de la cathédrale le 29 janvier 1779. En 1780, il séjourne à Munich pour la création de son opéra Idoménée, roi de Crète créé avec succès le le 29 janvier 1781. De retour à Salzbourg il est congédié par le Prince-électeur.

En 1781, il s'installe à Vienne. Le 4 août 1782 il épouse Constanze Weber. La même année, pour la cour de l'empereur Joseph II il met en musique un texte de Gottlob, L’ Enlèvement au Sérail. Il adhère à la franc-maçonnerie.

Il se lie d'amitié avec Lorenzo Da Ponte et Emanuel Schikaneder. En 1786, son opéra Les Noces de Figaro sur un livret de Da Ponte d'après Beaumarchais est un triomphe. En 1787, pour le Nostitzsche Nationaltheater de Prague, il compose Don Giovanni, sur un livret de Da Ponte et mis en scène le 29 octobre 1787.

De retour à Vienne, il obtient le poste de musicien de l'empereur, poste vacant depuis mort de Gluck. Son père meurt le 28 mai 1787.

En 1789, il est à Berlin ; l'empereur Frédéric-Guillaume II lui offre la charge de premier maître de chapelle qu'il refuse.

Cosi fan tutte, sur un livret de Da Ponte, est créé à Vienne le 26 janvier 1790, c'est un échec.

Le 6 septembre 1791, La Clémence de Titus, sur un livret de Métastase est représentée à Prague. Il interrompt la composition de son Requiem commandé par le comte Walsegg pour composer La Flûte enchantée sur un livret de Schikaneder qui est donnée triomphalement le 30 septembre 1791. Il reprend la composition du Requiem. Il meurt le 5 décembre 1791. Il est enterré au cimetière Saint-Marc.

BIOGRAPHIE SUCCINTE DE ANTONIO SALIERI (1750 – 1825)

Né à Legnago dans la province de Vérone le 18 août 1750 et mort à Vienne le 7 mai 1825, Antonio Salieri occupe une place importante dans l'histoire de la musique classique même si son œuvre est aujourd'hui quelque peu oubliées du grand public, qui ne l’entraperçoit que vaguement à travers la légende de sa rivalité avec Mozart.

Le jeune Salieri étudie dès 15 ans le chant et la théorie à Venise. Son maître, Florian Gassmann, qui lui enseigne la composition, l'emmène à Vienne en 1766 où il le présente à Metastase et à Gluck. Gassmann est un important personnage à Vienne, successeur de Gluck qui est une gloire locale, et c'est grâce à lui que Salieri se prépare à un avenir prestigieux. Il profite aussi du soutien de Gluck qui n'hésite pas à proposer Les Danaïdes sous son propre nom à l'académie de Musique de Paris, avant de révéler le nom du compositeur.

À la mort de Gassmann en 1774, Salieri est nommé compositeur de la cour et directeur de l'opéra italien, puis en 1788, maître de chapelle de l'empereur Joseph II, cumulant tous les postes supérieurs et assumant de ce fait une fonction de direction de la musique à la Cour, da Ponte étant "Poète impérial", responsable des livrets.

Il se rend à Milan, Venise, Rome et Paris pour les représentations de ses opéras.

Personnalité incontournable de la vie musicale viennoise de son époque, compositeur de nombreux opéras, dont certains à succès, Salieri est l'ami de Gluck et de Haydn et entretient des relations avec de nombreux autres compositeurs et musiciens importants. Certains de ses nombreux élèves deviennent plus tard célèbres : Beethoven, Schubert, Meyerbeer mais aussi le tout jeune Liszt ; d'autres marquent plus ou moins leur époque comme Hummel, Reicha, Moscheles, Czerny, Süssmayr et Mozart (le dernier fils de Wolfgang Amadeus Mozart).

Au tournant du XIXe siècle, Salieri diminue son activité créatrice, se consacrant presque exclusivement à l'écriture de musiques religieuses, la plupart vouées aux besoins de la chapelle impériale. Ses créations de l'époque témoignent également d'un fort attachement à la personne de l'empereur François II et à l’exaltation du sentiment nationaliste qui se répand en Autriche face aux ambitions napoléoniennes. Ainsi en témoigne la musique des Hussites, qu'il compose en partie en 1803 et qui est reprise dix-sept fois à Vienne. Salieri compose également un Te Deum qui est exécuté pour la première fois en décembre 1804 quand le souverain prend officiellement le titre d'empereur d'Autriche et un Requiem, la même année, pour ses propres obsèques.

Le vieux musicien perd successivement son fils et son épouse et limite ses activités à l'administration de la Société des amis de la musique de Vienne et à son école de chant. Pour autant, il reste une personnalité incontournable de la vie musicale dans la capitale autrichienne. Les honneurs s'accumulent : il devient membre de l'Académie suédoise, de l'Institut de France, reçoit la Légion d'honneur, la Médaille Civile d'or à chaîne d'or. En 1815, il compose Les 24 variations pour orchestre sur le thème de la Folia di Spagnia et entreprend de relire et corriger toutes ses anciennes partitions d'opéra.

À partir de 1820, Salieri est victime de crises de goutte ; sa santé diminue progressivement. Trois ans plus tard, il se blesse grièvement à la tête et ses jambes se paralysent. En octobre, il est transporté au grand hôpital de Vienne, dans un état sénile, puisqu'il devient impossible de le soigner chez lui. Peut-être a-t-il tenté, à cette époque, de se suicider ; la rumeur courait qu’il s’était accusé du meurtre de Mozart.

A cette époque, Schindler écrit dans les cahiers de conversation avec Beethoven : « Salieri va de nouveau très mal. Il est complètement dérangé. Il n’arrête pas de se dire coupable de la mort de Mozart, qu’il lui a administré du poison ».

En juin 1824, il est officiellement mis à la retraite par la Cour qui lui maintient toutefois son salaire. Il meurt le 7 mai 1825. Tout le personnel de la chapelle impériale accompagne son cortège funèbre, ainsi que de nombreux compositeurs présents à Vienne et, quelques jours plus tard, son Requiem est joué dans l'église italienne de Vienne par ses élèves, selon ses volontés. Il est inhumé dans le Cimetière central de Vienne.

LA MORT DE MOZART ET LE DÉBUT D’UNE LÉGENDE

La mort soudaine de Mozart ne tarda pas à attirer les soupçons. Officiellement décédé d'une fièvre militaire, la disparition rapide de ses restes ne nous permet pas aujourd'hui de connaître la maladie dont souffrait Mozart. Plusieurs théories sont nées au fil des temps jugées peu crédibles par les historiens : empoisonnement au mercure par Salieri ; assassinat par les francs-maçons, furieux de voir leurs rites dévoilés dans La Flûte enchantée ; ou absorption de potions médicinales dangereuses.

En réalité, la légende de l'assassinat de Mozart par Salieri relève de l'imagerie romantique, ayant été présentée pour la première fois dans Mozart et Salieri, pièce de théâtre de l'écrivain russe Alexandre Pouchkine, publiée en 1830. Très populaire en Russie, elle fut adaptée à l'opéra à la fin du XIX° siècle par Rimski-Korsakov. Elle a été reprise par Peter Shaffer dans la pièce Amadeus et par Miloš Forman dans le film qu'il a tiré de cette pièce.

Toutefois, il convient de préciser que la réalité est bien différente de cette légende noire. Si Salieri éprouva sans doute de la jalousie à l'égard du jeune prodige, suite à l'arrivée de ce dernier à Vienne, les deux hommes entretinrent des relations rivales mais néanmoins courtoises. En effet, Salieri conserva jusqu'à sa mort, en 1825, son poste de kapellmeister, restant pendant longtemps un personnage puissant à Vienne. Par ailleurs, si l'œuvre de Salieri est aujourd'hui largement méconnue du grand public, ce compositeur remporta de bien plus grands succès que son rival, jouant ses opéras dans les principales Cours d'Europe (Milan, Paris, Rome, Venise, Versailles, Vienne, etc.). Ainsi, contrairement à ce que l'on pourrait penser, Salieri fit tout son possible pour faire connaître la musique de Mozart, à une époque où le public viennois avait une nette préférence pour les compositeurs italiens.

Le livret de Così fan tutte, écrit par Lorenzo Da Ponte sur commande de Joseph II, fut tout d'abord proposé à Salieri, qui en composa quelques numéros, avant de devoir abandonner (sans doute avait-il trop de travail). Ce fut finalement Mozart qui composa l'œuvre que nous connaissons. Il en va de même de la composition de La Clemenza di Tito, proposée préalablement à Salieri qui recommanda Mozart. Salieri félicita Mozart pour La Flûte enchantée, singspiel allemand, après avoir assisté à une représentation.

Le rôle que, selon cette légende, Salieri aurait joué dans la commande du Requiem de Mozart est contredit par les recherches des historiens, selon laquelle le mystérieux commanditaire du Requiem de Mozart aurait été, en réalité, le fils du maire de Vienne de l'époque, qui agissait pour le compte du comte Franz de Walsegg. Mozart mourut épuisé, très malade, abandonné et ruiné quoique recevant de la Cour un traitement de musicien de 800 florins par an, une somme importante.

Concernant les vraies causes de la mort de Mozart, on trouve chez les biographes des versions différentes. Plusieurs causes sont évoquées et le débat n'est pas clos.

LE METTEUR EN SCENE : ALEXIS GOSLAIN

Alexis Goslain a obtenu un Premier Prix du Conservatoire Royal de Bruxelles en Art dramatique et Déclamation (classes de Bernard Marbaix et Charles Kleinberg).

Durant cette saison 2015/2016, il réalise pas moins de 6 mises en scène avant celle d’Amadeus: Le Repas des Fauves de V. Katcha au Théâtre Royal des Galeries; Comme s’il en pleuvait de S. Thiéry à la Comédie Volter ; Misère de L. Beumier au TTO; Sois Belge et Tais-toi (Saison 18) ; Chacun sa place de V. Gallo à La Samaritaine et en tournée ; Corbeaux de Jour de P. Romero au Festival de Spa.

Auparavant, ses principales mises en scène ont été: L’Invité de D. Pharao à la Comédie Volter ; Drôle de Père de B. Slade au Théâtre Royal des Galeries ; Belles de Nuit de P. Romero au Festival de Spa et à l’Atelier Théâtre Jean Vilar ; Sunderland de C. Koch aux Riches-Claires ; Crime et Châtiment de Dostoïevski à la Comédie Volter ; Bent de M. Shermann au Centre Brueghel; Hostiles de D. Bréda à l’XL Théâtre ; Musée Haut, Musée Bas de J.-M. Ribes à la Comédie Volter et aux Riches-Claires ; Gilles et la Nuit de H. Claus au Théâtre Le Public et au Festival d’Avignon, etc. Il a également joué dans de nombreux spectacles à l’Atelier Théâtre Jean Vilar, au TTO, aux Riches-Claires, au Théâtre Le Public, au Théâtre des Martyrs, au Théâtre Royal des Galeries, etc.

À Villers-la-Ville, il a joué dans La Reine Margot d’Alexandre Dumas (mise en scène de Stephen Shank, 2000), Dom Juan de Molière (mise en scène d’Armand Delcampe, 1999), Images de la Vie de Saint François d’Assise de Ghelderode (mise en scène de Stephen Shank, 1998) et il a été assistant à la mise en scène de Frankenstein de Stefano Massini (mise en scène d’Emmanuel Deconinck, 2013).

NOTE DU METTEUR EN SCÈNE : ABORDER AMADEUS

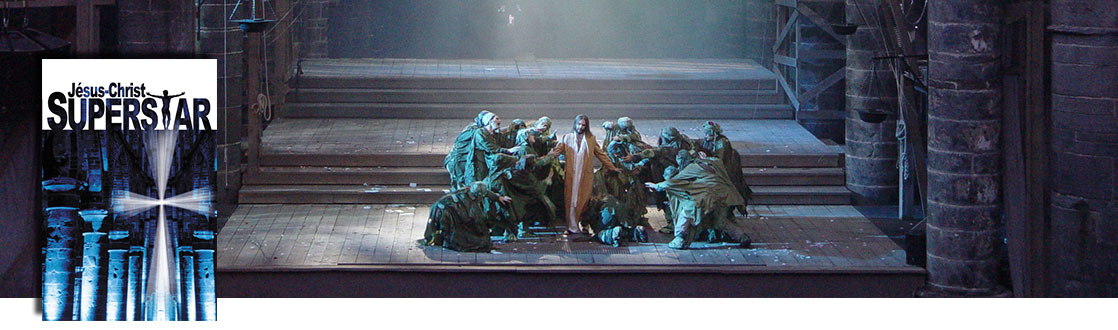

Depuis trente ans, le site de Villers-la-Ville a revisité les plus grandes œuvres et les noms les plus pétillants du répertoire théâtral avec toujours la même force passionnelle qu’au premier jour. Pour preuve, l’âme de ces héros qui se côtoient un peu plus d’année en année dans les coulisses et recoins de l’abbaye, est toujours bien présente dans nos mémoires et nos imaginaires. Au fil du temps, les personnages ont installé leur quartier, se sont enfouis sous la peau de comédiens chanceux qui leur ont donné du corps, de la voix, de l’existence. Nous sommes devenus, les témoins privilégiés de ces fougues amoureuses, de ces tirades héroïques, de ces enjeux pressants dont les objectifs simples sont de faire naître le mythe et nous cueillir, nous public, en flagrant délit d’exaltation.

Sur toutes ces années théâtrales, du beau monde est passé au travers des ruines. Avec un peu de chance mais surtout beaucoup d’imagination, vous pourrez croiser au détour d’une allée Milady au bras de Cyrano lui refilant en douce, la recette des tartelettes amandines. Au loin, vous entendrez entre les chants d’oiseaux, emmenés par Saint-François, la messe dite par Don Camillo, prêchant la bonne parole sous les regards hagards d’un Dom Juan médusé, d’une Juliette toujours aussi meurtrie ou encore d’un Hamlet dont la question d’être ou de n’être pas, le tiraille toujours. Comme nous tous d’ailleurs… Aujourd’hui, tout ce petit monde trépigne d’impatience pour enfin voir découvrir le nouveau. Il paraîtrait qu’il est autrichien, qu’il a du potentiel et que ce n’est pas le dernier des fêtards. Du moins, c’est ce que dit la rumeur… Vous savez comment ça va…

Puisque le bonheur a tendance à faire défaut à l’aube de notre siècle, le transfuge de Mozart à travers les époques est une nécessité, un passage obligé dans le cœur du cloître de l’abbaye où se jouera l’action. Le génie de Mozart tient à ce qu’il suffit d’ouvrir nos écoutilles pour constater que sa musique a survécu avec les siècles, démontrant à quel point elle demeure éternelle. L’homme qui a passé son existence à chercher les notes qui s’aiment, comme il le disait lui-même, attire encore aujourd’hui tout le respect et l’admiration qui lui sont légitimes. Son œuvre est à elle seule, l’antidépresseur le plus puissant qui soit sur le marché du stress, de la tristesse, des regrets et de la mélancolie. Sa musique a le pouvoir d’agir avec véracité et dans un apaisement enfin retrouvé, elle calme les âmes tristes et endolories pour laisser l’enthousiasme perdurer sur le cours de l’existence.

Mozart…Perdonami, Mozart !

En s’inspirant d’une courte pièce de Pouchkine, Peter Shaffer a écrit en 1979 une œuvre majeure qui sera relayée plus tard par Milos Forman au cinéma. Consumé par la jalousie, Salieri, compositeur de la Cour d’Autriche, voit en Mozart un être brillant, mais qui, de par son comportement obscène et vulgaire, ne mérite pas le don que lui a accordé Dieu. Il en fait donc un rival à abattre. Après s’être noyé dans la culpabilité, Salieri se livre devant nous dans une rédemption éprouvante, clamant son pardon haut et fort à qui veut bien l’entendre mais avant tout à Mozart dont il avoue son assassinat.

Quant à la rumeur accusant le compositeur italien d'avoir empoisonné Mozart, elle ne repose sur aucun fait tangible. Elle n’est qu’un enjeu pour l’auteur de confronter le génie face au médiocre, pourquoi l’un est entré dans la légende et l’autre est resté sur le pas de la porte.

La réflexion qui ressort d’Amadeus réside dans le fait que l’auteur utilise habilement la narration comme pour décrire l’introspection du protagoniste de l’histoire, Salieri. Et si ce dernier a manipulé Mozart, il n’en sera pas de même pour nous. Il nous livre ici son histoire brute, sans fioriture avant de disparaître et de retrouver enfin la paix intérieure après avoir combattu Dieu une partie de sa vie.

Mais c’est surtout au cœur de l’intrigue, et dans la conception même d’un théâtre vivant, que le génie de Mozart souffle toujours. Monter Amadeus à l’abbaye, sorte de Reine de la nuit, est devenu une évidence au fur et à mesure du travail d’élaboration. Faire confronter les œuvres de Mozart face à l’infrastructure majestueuse de l’abbaye est déjà un spectacle en soi. Suivre une histoire portée par une équipe solide ne vient qu’amplifier, une fois de plus, l’importance de découvrir ou re-découvrir l’histoire de Peter Shaffer aux allures shakespeariennes.

Pour ce trentième anniversaire, je suis très fier et reconnaissant de porter avec une brillante et importante équipe, ce projet devant le fidèle public de Del Diffusion Villers (et ensuite au Théâtre Royal des Galeries). Mon amour pour la musique du divin Mozart est sans borne et inscrite dans mon ADN depuis l’âge où il improvisait déjà des menuets. Le représenter au théâtre dans ces œuvres majeures et dans la beauté des ruines a du sens. Partager cette histoire-la, avec vous, en a d’autant plus. Je vous souhaite une soirée enchantée dans la magie des ruines qui se transformeront le temps d’un soir en une boîte à musique…

Alexis Goslain, metteur en scène

LE CRÉATEUR DES DÉCORS ET COSTUMES : THIERRY BOSQUET

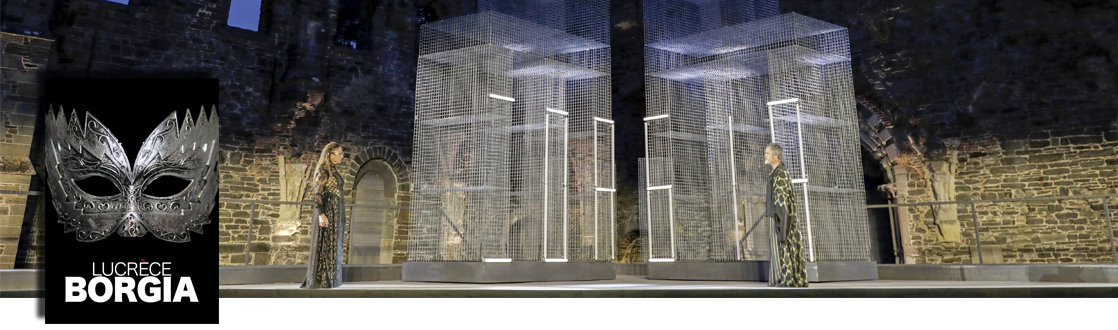

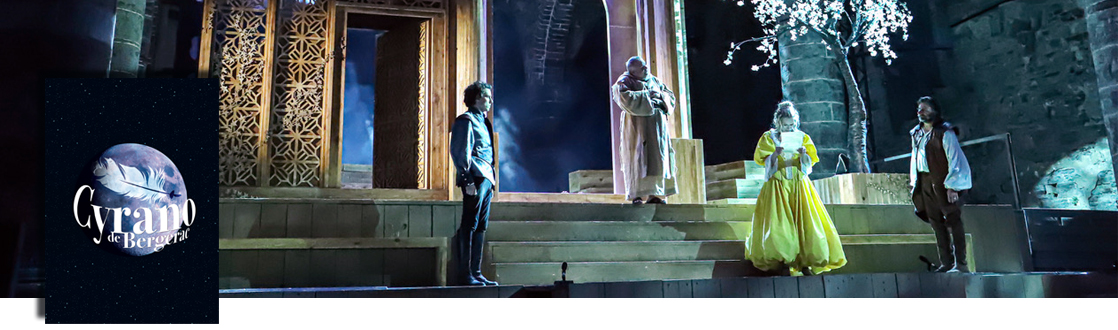

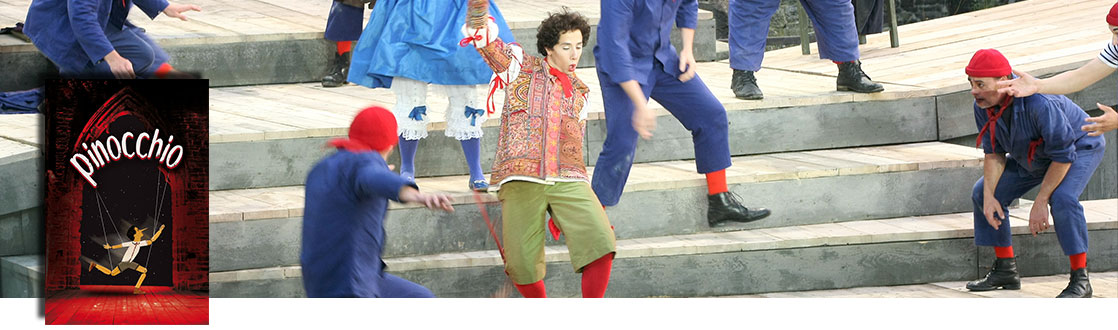

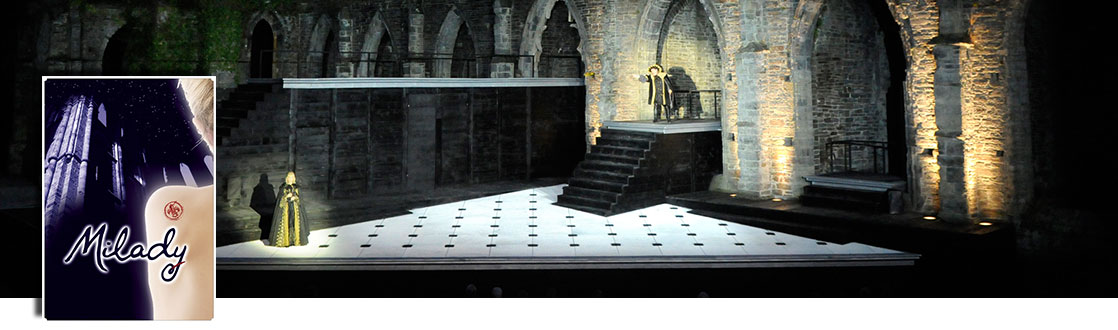

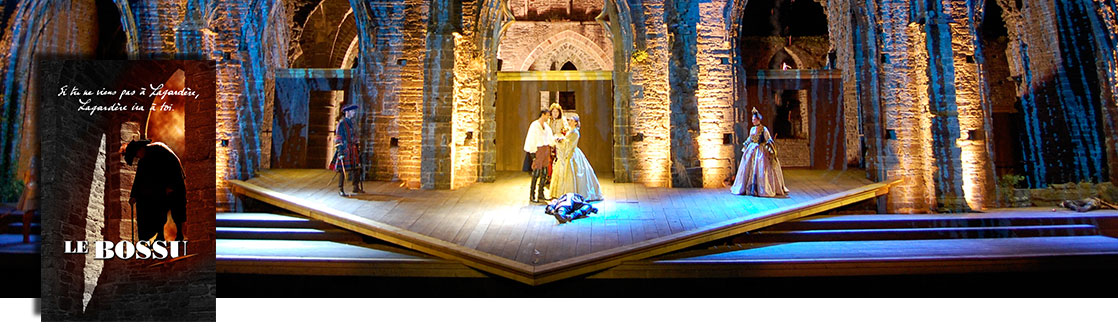

Compagnon de longue date des productions théâtrales d’été à Villers-la-Ville, Thierry Bosquet y a dessiné les costumes de Angelo,Tyran de Padoue en 1997, Dom Juan en 1999, La Reine Margot en 2001, La Balade du Grand Macabre en 2006 dont il conçut également la scénographie, Le Bossu en 2008, Milady en 2010, Le Nom de la Rose en 2011 et Pinocchio en 2014.

« J’ai souvent travaillé avec Thierry Bosquet. Il est fou d’opéra ; dans une autre vie, i a dû être le fils naturel de Mozart », écrit Maurice Béjart dans ses mémoires, et il ajoute: « J’admire la façon dont Thierry nous trompe en faisant semblant de vivre au vingtième siècle : rentré chez lui, je le soupçonne d’avoir accès au dix-huitième par une porte secrète derrière le grand miroir qu’il a installé dans son salon ».

Cette porte existe, en effet, mais elle n’a rien de secret. Elle s’ouvre sur l’atelier où, depuis plus de cinquante ans, Thierry Bosquet s’adonne à sa sorcellerie, car la décoration n’est pas seulement un métier qu’il exerce, c’est une passion à laquelle il se livre tout entier, et qui a dévoré sa vie.

Il a conçu, dessiné et réalisé les décors et costumes de près de deux cent spectacles d’opéra et de théâtre. Une grande partie de ces opéras ont été montés à Bruxelles, au Théâtre Royal de La Monnaie, dont il a été le principal décorateur pendant vingt ans, les autres à l’étranger, notamment Genève, Munich, Amsterdam, Paris Saint-Petersbourg, Milan, New-York et San Francisco. Côté théâtre, il a travaillé dans tous les grands théâtres belges comme le Théâtre National, le Théâtre Royal du Parc, Le Théâtre Royal des Galeries, l’Atelier Théâtre Jean Vilar et dans bien d’autres lieux comme… l’Abbaye de Villers.

Né dans une famille où le talent pour la musique, la peinture, la sculpture et l’écriture ont été dispensé avec générosité, il est mis à l’étude du piano à l’âge de cinq ans, et découvre avec ravissement la musique de Scarlatti, Bach, Haydn et surtout Mozart, mais s’il a du goût pour la musique, c’est indiscutablement pour le dessin qu’il a un don.

Thierry Bosquet a toujours été un travailleur acharné, lucide, perfectionniste. Son sens aigu de l’observation lui a permis de percer le secret des matières et de les reproduire. Pour nourrir sa technique, il lui a suffi de dévorer avec les yeux. Il y a dans ses tableaux un contraste frappant entre la représentation de la nature, qui tient innocemment sa juste place, et celle de l’œuvre de l’homme, qui exprime une attirance contradictoire pour l’ordonnance architecturale classique et la surcharge ornementale, l’équilibre d’ensemble et la démesure théâtrale. Ce qui séduit Thierry Bosquet, ce sont les vestiges d’un monde civilisé et raffiné à l’extrême, qui s’efforce de nous épargner la vision de tout ce qui peut être banal, trivial ou tristement convenu.

D’après Philippe Dasnoy (dans Versailles disparu, Edition Acatos)

UNE CO-PRODUCTION DE DEL DIFFUSION VILLERS ET DU THÉÂTRE ROYAL DES GALERIES

AVEC LE PARTENARIAT OFFICIEL DE

DUVEL – AUDI FINANCIAL SERVICES – EIFFAGE VALENS – LOTERIE NATIONALE – ORES – ABBAYE DE VILLERS – LA UNE – VIVACITE – TV COM – LE VIF/ L’EXPRESS – LE SOIR

AVEC LE CONCOURS DE

Le Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Service du Théâtre)

Le Commissariat général au Tourisme de la Wallonie

La Province du Brabant wallon

L’Abbaye de Villers

L’Administration communale de Villers-la-Ville

Le Syndicat d’Initiative

La Maison du Tourisme du Pays de Villers

La Régie des Bâtiments

La Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine de la Région wallonne

AVEC LA COLLABORATION DE

HECHT – RENT A CAR ENTERPRISE – DE CONINCK WINE & SPIRIT